우리말에서 자주 사용하는 표현 가운데 ‘구별’과 ‘구분’이라는 것이 있습니다. 이 두 표현이 서로 비슷한 것 같기도 하지만 실제로는 뜻에 차이가 있기 때문에 정확하게 선택해서 사용해야 합니다.

일란성쌍둥이는 모습이 거의 똑같기 때문에 누가 형이고 누가 동생인지 알아보기가 쉽지 않을 때가 많습니다. 그렇다면 이런 경우에 누가 형이고 누가 동생인지 ‘구별’이 안 된다고 하는 것이 맞을까요? 아니면 ‘구분’이 안 된다고 하는 것이 맞을까요?

네, 이 경우에는 ‘구별’이 안 된다고 하는 것이 맞습니다. ‘구별(區別)’이라는 것은 성질이나 종류에 따라 나타나는 차이 또는 그것을 갈라놓는 것을 말합니다. 예를 들어서 ‘공과 사를 구별해야 한다.’ 또는 ‘인간의 특성은 이성적인 것과 감성적인 것으로 구별될 수 있다.’와 같이 말할 수 있겠습니다.

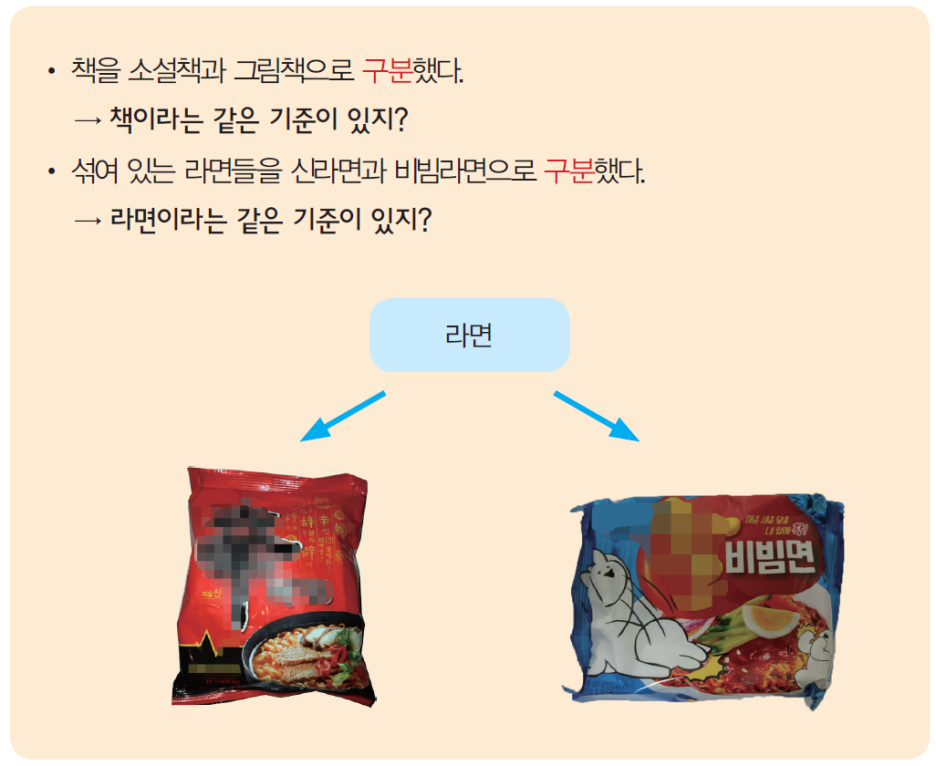

반면에 ‘구분(區分)’은 일정한 기준에 따라 전체를 몇 개로 갈라 나누는 것을 말합니다. 예를 들어서 ‘식당의 좌석은 흡연석과 금연석으로 구분돼 있다.’ 또는 ‘고등학교는 문과와 이과가 구분되어 있다.’와 같이 쓰게 됩니다.

정리해 보면 ‘구별’은 주로 차이점을 기준으로 나누는 경우에 쓰고, ‘구분’은 공통점이 있는 것끼리 나누는 경우에 주로 쓰게 됩니다.

여러 사물을 어떤 기준에 다라서 같은 것끼리 나누는 것으 분류(分類)라고 한다. 사람을 성에 따라서 남자와 여자로 나누는 것이나, 생물을 동물과 식물로 나누는 것이나, 생산 수단이 누구에게 귀속되는가에 따라서 사회를 자본주의 사회와 사회주의 사회로 나누는 것 등은 모두 분류에 속한다. 분류에는 반드시 분류 기준이 있게 마련이다. 그런데 분류를 유심히 살펴보면 분류된느 두 대상 사이에 서로 다름이 있다는 것을 알 수 있ㄷ. 즉 어떤 기준에 따라서 두 대상이 구별되는 것이다. 이 점에서 분류란 구별의 결과인 셈이다.

"장발이 유행하던 시대에는 남자와 여자가 구별(區別) 되지 않았다."

"한우와 수입 소고기를 구별하는 것은 쉬운 일이 아니다."

라고 하는 경우처럼 구별하다는 어느 것을 다른 것과 차이가 있다고 생각하여 별도로 떼어 놓는 행위를 일컫는다. 그러니까 두 대상 사이에 어떤 점에서 차이가 있으면 구별이 되는 것이다. 그리고 그런 차이를 인식하여 두 대상을 다르게 여기는 것이 구별이다. 차이가 있는데도 당사자가 그것을 느끼지 못하면 그에게 두 사물은 구별되지 않는다. 따라서 구별은 분간(分揀)과 밀접한 관련이 있다. 분간이 되면 구별할 수 있게 되고, 분간이 안 되면 구별하지 못하게 된다.

차별은 구별과는 좀 다르다. 차별은 등급이나 수준 등의 차이에 따라서 대접이나 취급을 다르게 하는 행위를 가리킨다. 학력, 나이, 성별, 직업, 재산 정도, 출신 지역 등에 따라서 사람을 차별하는 관행이 자주 일어난다. 그에게서 다른 사람들이나 사물과 다른 점을 발견하고 그 다른 점으로 인해서 대접이나 취급을 다르게 하면 곧 차별하는 행위가 된다. 이에 비해서 구별은 그런 차별을 전제로 하지 않고 단순히 서로 다른 특징이 있으 때에 둘을 같게 보지 않고다르게 보는 것을 의미한다. "도시와 농촌을 차별하는 것"은 언제든지 사회 문제가 될 수 있지만 '도시와 농촌을 구별하는 것'은 때로는 당연한 일일 수 있다. 서로 다른 두 지역에 같은 정책을 펴면 오히려 부작용이 일어날 수 있기 때문이다.

구별이 두 사물 이상을 특징을 기준으로 하여 관념적으로 나누어 놓은 것이라면, 구분은 구별하는 대상을 실제로 갈라놓는 것을 가리킨다.

"여기 있는 사과를 상품과 중품, 하품으로 구분해 놓아라."

라고 하면 일정한 기준에 따라서 사과를 세 무리로 갈라놓으라는 말이 된다.

"우리 역사를 시대별로 구분하면 고대, 중세, 근대, 현대로 나눌 수 있다."

"좍석을 일반석과 특별석으로 구분하여야 한다."

처럼 직접 나누인 것이 보이도록 경계를 짓는 것이 구분이다

"이 지역을 주거지역과 상업지역으로 구분하지 않으면 생활환경이 나빠질 수 있다."

에서도 구분하다의 의미가 잘 살아 있다. 어떤 시기를 구분하고, 어떤 지역을 구분하는 것처럼 구분은 통으로 되어 있는 것을 몇 부분으로 가르는 것을 포함한다. 이에 비해서 구별은 반드시 둘 이상의 것을 대상으로 하여 그들 사이에서 차이를 느끼는 행위인 것이다. 아래에 사용된 구분은 구별로 바꿔야 옳다.

남자용 바지인지 여자용 바지인지 쉽게 구분할 수 없다.(X)

제 부모의 말소리도 구분하지(X) 못하다니.

아들 딸 구분(X) 말고 하나만 낳아서 잘 기르자.

반면에 아래에 쓰인 구별은 모두 구분으로 써야 맞다.

어디 가나 화장실은 남자용과 여자용이 구별되어 있다.(X)

국민을 친일파와 친미파로 구별하는(X) 것은 옳지 못하다.

구별과 구분을 구태여 구별하는 것은 대상이 관념적으로 나뉘는 것과 현실적으로 나뉘는 것이 다르기 때문이다 .

2008년부터 원산지표시제가 전면 시행됨에 따라 쇠고기의 원산지는 물론 한우·육우·젖소 등 종류도 ‘구분’해 표시해야 한다. 표기 방법이 복잡해 음식점 주인도 혼란스러워하지만 헷갈리는 게 또 있다. ‘구분’과 ‘구별’의 차이가 그것이다.

표준국어대사전에선 ‘구분’을 ‘일정한 기준에 따라 전체를 몇 개로 갈라 나눔’으로, ‘구별’은 ‘성질이나 종류에 따라 나타나는 차이. 또는 그것을 갈라놓음’이라 풀이하고 있다. 얼핏 봐선 둘을 동의어로 생각할 수도 있다. 그러나 그 방식에 있어 둘은 다른 개념이다.

“피카소의 그림은 그가 주로 쓴 색채에 따라 ‘청색시대’ ‘적색시대’ 등으로 구분할 수 있다”

처럼 쓰이는 ‘구분’은 전체를 일정한 기준에 따라 몇 부분으로 갈라 나누는 것을 말한다. ‘구별’은 둘 이상의 것을 대상으로 그들 사이에서 차이를 느끼는 것으로

“장발이 유행하던 시대에는 남자와 여자가 구별되지 않았다”

처럼 쓸 수 있다. 소를 종에 따라 한우·육우·젖소 등으로 나누는 것은 ‘구분’이고, 국내산과 수입 쇠고기는 ‘구별’해 표시해야 한다.

'우리말' 카테고리의 다른 글

| 염소 어원자료_소보다 작은 짐승 (2) | 2024.01.27 |

|---|---|

| 청설모 어원자료_보낼 청서의 털 (2) | 2024.01.27 |

| 굿_관련 어휘자료 (1) | 2024.01.27 |

| 말씨 솜씨 맵시_여자가 갖춰야 할 세 가지 재주 (0) | 2024.01.27 |

| 말밥 VS 구설 VS 구설수_쓰임새 (0) | 2024.01.27 |