누군가에게 ‘싸가지가 없다’고 하면 ‘버릇이 없다’ 또는 ‘윗사람에 대한 예의가 없다’는 등의 의미로 이해하고 있다. 싸가지를 ‘사가지’ 다시 ‘네 가지’로 바꾸어 ‘네 가지가 없다’고 말하기도 하는데 여기서 네 가지는 ‘인의예지(仁義禮智)’를 말하며 사람의 도리를 갖추지 못했다는 말이다.

고 이외수 작가는 싸가지를 ‘존중’ ‘감사’ ‘겸손’ ‘배려’라고 하는 인성이며 태도라고 말했다. 존중보다는 상대를 무시하고, 배려보다 자기 먼저, 겸손보다 자기 과시 그리고 감사보다 자기 욕심만 차리는 네 가지 사례를 ‘싸가지가 없다’라고 한 것이다.

싸가지의 어원은 싹+아지에서 나왔다고 본다. 아지는 작은 것을 나타내는 지소 접미사로 송아지, 강아지, 망아지 등이다. 싹+아지는 싹의 눈 곧 아주 작은 싹이라는 뜻이며 다른 말로 ‘싹수’라고 한다.

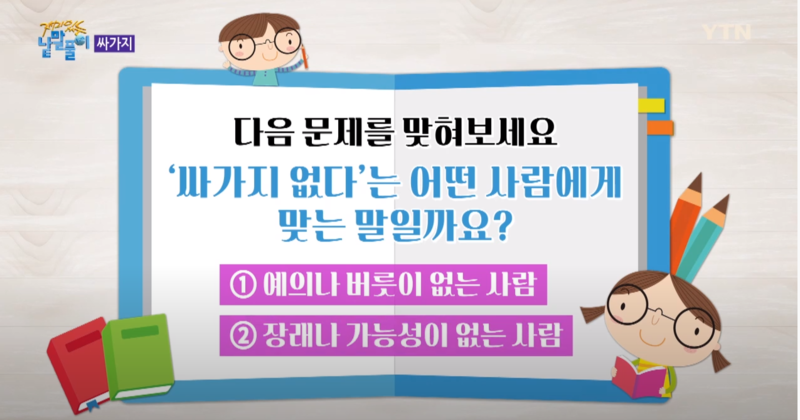

‘싹수가 없다’ 또는 ‘싹수가 노랗다’는 말은 하는 행동이나 품행으로 보아 ‘희망이 없다’ 또는 ‘미래가 없다’는 뜻이다. 따라서 싸가지가 없다는 말은 예의가 없거나 버릇이 없다는 말로 쓰이기도 하지만 장래 희망이 안 보이는 사람이라는 말이 더 적격이다.

싹수가 노랗다는 말은 사람의 장래가 보이지 않는다는 말 외에도 어떤 일이 잘될 것 같지 않은 낌새나 조짐을 뜻하기도 한다. 어떤 사람이 일을 시작했거나 가게를 열었을 때 ‘이 가게의 싹수가 노랗다’고 하면 가게의 미래가 부정적인 의미로 표현된 것이다.

'싸가지'는 '싹수'의 강원, 전남 방언이다. 그러나 실제로는 지역에 관계없이 널리 쓰이는 말이다. '싹수'는 '싹(어린잎이나 줄기)'과 '수'가 결합된 어형이다. 여기서 '수'가 무엇인지 궁금하다. '싹수'를 속되게 이르는 말에 '싹수머리, 싹수대가리'가 있고, 또 싹수가 노랗다, 짝수가 보이다'와 같은 표현이 쓰이는 것을 보면, '수'는 한자 수(首 머리 수)' 가능성이 있다. 그렇다면 '싹수'의 본래 의미는 '싹의 머리'가 된다.

'싸가지'는 '싹'에 접미사 '-아지'가 결합된 형태다. '-아지'는 '강아지, 망아지, 바가지, 송아지' 등에서 보듯 '작은 것'을 지시한다. '싹'이 작은 것임을 분명히 보이기 위해 '싹'에 '-아지'를 결합한 것이거나, 아니면 '싹'의 작은 것인 '머리'를 지시하기 위해서 '싹'에 '-아지'를 결합한 것으로 이해된다. '씩의 머리'가 올라와 있는 것이 '싹수(싸가지)가 있다'이고, 그것이 올라오지 못하여 없는 것이 '싹수(싸가지)가 없다'다.

그런데 '싹수'와 '싸가지'는 현재 그 본래의 의미로 쓰이지 않는다. '싹수가 보이다'나 '싹수가 노랗다'와 같은 표현의 표면적 의미에서나 그 본래의 의미를 감지할 수 있다. '싹수'와 '싸가지'는 '어떤 일이나 사람이 앞으로 잘될 것 같은 낌새나 징조'라는 비유적 의미로 쓰인다. 이러한 의미는 '싹수(싸가지)가 있다'가 '잘될 것 같은 낌새가 있다'는 관용적 의미를, '싹수(싸가지)가 없다'가 '잘될 것 같은 낌새가 없다'는 관용적 의미를 띠면서 생겨난 것으로 추정된다. 싹의 머리가 나오면 싹이 잘 자랄 징조이지만 그것이 나오지 않으면 죽을 징조여서, '싹수(싸가지)'가 있다'와 '싹수(싸가지)가 없다'에 그와 같은 관용적 의미가 생겨날 수 있다고 본다.

'싹수'와 '싸가지'는 '가능성'과 '희망'이라는 의미를 띠기도 한다. 이러한 의미는 관용구 '싹수가 노랗다'가 지니는 '잘될 가능성이나 희망이 애초부터 보이지 아니하다'는 의미를 토대로 하여 생겨난 것으로 추정된다. '싹수(싹아지)없는 진보, '싹수(싸가지) 없는 정치' 등의 싹수는 일차적으로 '가능성'이나 '희망'의 의미로 이해할 수 있다. 물론 이 경우의 '싹수(싸가지)'는 '예의, 배려, 버릇' 등의 의미로 더 확대하여 해석할 수도 있다.

'싸가지'는

"아, 싸가지네.""뭐, 저런 싸가지가 다 있나?""싸가지, 그런 재미있는 일을 저 혼자만 즐기다니!"

등에서 보듯 '예의(버릇, 배려)가 없는 것' 또는 '예의(버릇, 배려)가 없는 사람'이라는 부정적 의미를 띠기도 한다. 이러한 부정적 의미는 '싸가지'와 빈번히 어울려 나타나는 '없다'는 부정적 의미 가치에 전염(傳染)되어 생겨난 것이다. '왕싸가지'라는 신조어가 생겨날 정도로 '싸가지'에 부정적 의미가 깊게 들어와 있다. 이렇듯 싸가지는 여러 차례의 의미 변화를 겪어왔다. 이는 이 단어가 의사소통에 적극적으로 사용되어 왔음을 방증한다. '싸가지'를 표준어로 삼아야 한다는 주장이 그래서 나온 것이다.

'우리말' 카테고리의 다른 글

| 여쭙다의 어원자료 : 어른께 여쭙고 답을 얻었다 (0) | 2023.09.11 |

|---|---|

| 안달복달의 어원자료 : 조급해하다 (0) | 2023.09.11 |

| 설거지의 어원자료 : 수습하고 정리하는 일 (2) | 2023.09.11 |

| 삿대질의 어원자료 : 삿대를 저어 배를 밀고 나가듯 (0) | 2023.09.11 |

| 부랴부랴의 어원자료 : 불이야! 불이야! (1) | 2023.09.11 |