“웬 사람들이 이렇게 많고 복잡하죠?”

“그러게 말이에요. 도떼기시장 같은 것이 정말 정신이 하나도 없네요.”

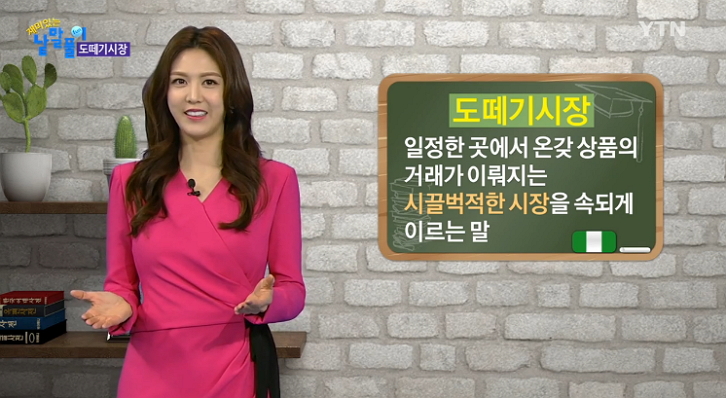

지금 들으신 대화에서 나온 ‘도떼기시장’이라는 말을 일상생활에서 종종 사용하곤 하는데요, 이 말은 주로 정신이 없을 정도로 바쁘고 분주하면서 시끄러운 곳을 가리켜서 말합니다. 사전적인 의미로는 상품이나 중고품, 또는 고물 따위 여러 종류의 물건을 도산매나 방매하는, 질서가 없고 시끌벅적한 비정상적인 시장을 뜻합니다. 예전에 ‘남대문 도깨비시장’이라는 표현을 종종 들을 수 있었는데요, 이 ‘도깨비시장’이라는 것은 ‘도떼기시장’과 같은 뜻으로 생각할 수 있겠습니다.

사전을 보면 ‘도떼기’라는 말이 따로 나와 있지는 않은데요, 일반적으로 ‘도거리로 떼다’라는 표현에서 나온 것으로 보고 있습니다. ‘도거리’라는 말은 따로따로 나누어서 하지 않고 한데 합쳐 몰아치는 일을 말하고, ‘떼다’는 장사를 하려고 한꺼번에 많은 물건을 사는 것을 말합니다. 따라서 ‘도거리로 뗀다는 것’은 장사를 하기 위해서 물건을 한꺼번에 많이 사오는 것을 뜻하는 것입니다.

요즘도 심심치 않게 정치권의 비리가 넘쳐 날 때 항상 나도는 떼기어들이 있다. 차떼기, 봉고차떼기, 폰떼기, 렌터카떼기 등과 같은 이상한 떼기들 말이다. 이와 같이 '떼기' 어는 가마떼기, 도떼기, 밭떼기, 차떼기 등과 같은 상거래(商去來) 용어를 모방한 용어들이다.

가마떼기, 밭떼기, 차떼기는 그 해당 단어의 의미를 통해 가마(옹기 가마), 밭, 차의 정체가 확연하게 드러난다. 그런데 도떼기의 경우는 사정이 다르다. 많은 사람들이 모여 여러 종류의 물건을 시끄럽고 어수선하게 사고파는 일이라는 도떼기의 의미를 통해 '도'의 정체가 잘 드러나지 않는 것이다.

도에 대해서는 대체로 도매를 뜻하는 한자 '도(都)', 아니면 고유어 '도거리(따로따로 나누지 않고 한데 합쳐서 몰아치는 일)'로 보고 있다. '떼기'는 동사 '떼다(한꺼번에 많은 물건을 사다)'에서 온 것은 확실해 보인다. 만약 도를 도(都)나 '도거리'로 보면 '도떼기'는 물건을 도매로 떼는 것이나 물건을 도거리로 떼는 것이라는 의미가 된다. 그러나 '도떼기'의 도를 도(都)나 도거리로 볼 근거는 조금 부족해 보인다.

국어학자 김열규(1932~2013)는 도떼기를 경매에서 낙찰을 볼 때 장사치가 외치는 일본어 '돗따(취득하다, 낙찰을 보다)'에서 온 것으로 보고 있다. 그 분의 고향인 부산의 도매 시장에서 직접 들은 말이라고 하나, 도떼기를 일본어로 보는 것 또한 논리적으로 맞지 않는 듯 하다.

도떼기의 도는 돗자리를 뜻하는 돗(중세국어 돇)에서 온 것이다. 조선 시대에 선혜청의 창내장에서는 객주(客主 : 조선 시대에 다른 지역에서 온 상인들의 거처를 제공하며 물건을 맡아 팔거나 흥정을 붙여주는 일을 하던 상인)들이 시골에서 올라온 상인들에게 물건을 돗자리째 떼어 팔았다고 한다. 물건을 돗자리째 떼어 판다고 하여 그러한 상거래 방식을 돗떼기 곧 도떼기라 한 것이다. 돗자리에 수북이 쌓인 물건을 사려고 상인들이 몰려들어 흥정하면서 그 주변은 늘 번잡하고 시끄러웠을 것이다. 도떼기에 시끄럽고 어수선하게 이루어지는 상거래라는 의미가 부여된 것은 그러한 이유로 설명된다.

도떼기에 대한 돗자리 설 또한 한 역사학자가 주장한 것이다. 정말로 한 때는 정곡을 찌른 해석에 크게 감탄했던, 그래서 조금은 부끄러워진 자신에 대한 통렬한 반성을 했던 순간이 있었다. 도떼기의 어원 해석은 역사학자가 오히려 더 정확하게 핵심을 더 잘 파악하고 있었던 것이다. 물론 역사학이 어원 해석에 걸림돌이 되는 경우도 있어서 주의를 해야 하지만 말이다.

물건을 도떼기로 사고파는 시장이 도떼기시장이다. 도떼기시장이 1955년 신문 기사에서 처음 확인된다. 일설에 이 말이 피란 시절인 1951~1953년 사이에 부산의 시장에서 만들어진 것으로 보기도 하나, 확실한 것은 아니다. 도떼기가 이보다 훨씬 이전부터 쓰인 말이기 때문이다.

왁자지껄, 시끌벅적…. 한국영화 사상 11번째로 관객 1000만 명을 돌파한 ‘국제시장’에서 관객이 처음 접하는 ‘소리’다. 전쟁터에서 살아남고자 하는 사람들의 치열함을 암시한다.

뒤이어 등장하는 ‘도떼기시장’. 미군 물자나 밀수품 등을 사고파는, 시끌벅적한 비정상적 시장이다. 이를 ‘도때기시장’ ‘돗대기시장’ ‘돗떼기시장’으로 잘못 알고 있는 사람이 꽤 있다. ‘물건을 도매로 떼는 시장’이라고 이해하면 된다. ‘도떼기’는 ‘따로따로 나누지 않고 한데 합쳐 몰아치는 일’을 의미하는 ‘도거리’의 ‘도’에 ‘한꺼번에 많은 물건을 사다’는 뜻의 ‘떼다’가 더해진 말이다. 소매(小賣)가 ‘낱떼기’, 도매(都賣)가 ‘도떼기’인 것이다. 밭떼기와 차떼기 역시 밭에 있는 작물을 몽땅 사거나, 화물차 한 대분의 상품을 한꺼번에 사들이는 걸 말한다. 밭떼기와 비슷한 말로는 ‘밭뙈기’가 있다. 이때 ‘-뙈기’는 ‘얼마 되지 않는 조그마한 땅’을 나타낸다. 뜻은 전혀 다르다.

도떼기시장과 도깨비시장을 헷갈려하는 사람도 많다. 결론적으로 두 시장은 다 쓸 수 있다. 한때는 도떼기시장만을 바른말로 삼았지만 국립국어원이 최근 입말로 많이 쓰는 도깨비시장도 표준어로 삼았다. 도깨비시장은 ‘정신이 없을 정도로 요란하고 시끄러우며, 별의별 것이 다 있다’는 뜻으로 쓰인다. 두 시장의 어원과 말맛이 약간 다르긴 하지만 의미는 비슷하지 않은가.

영화에서 주인공 덕수는 자신의 꿈을 버리고 오로지 가족을 위해 살았다. 그게 관객의 눈물샘을 자극했다. 덕수처럼 38선을 넘어온 빈털터리를 일컫는 말이 있다. 바로 ‘삼팔따라지’다. 따라지는 처음엔 ‘키가 작은 사람’을 지칭했다. 그러다 ‘노름판에서 가장 작은 끗수인 한 끗을 이르던 말’로, 다시 ‘38선 이북에서 월남한 사람’을 가리키는 말로 의미가 확대되었다(홍윤표, 살아있는 우리말의 역사). 요즘엔 보잘것없거나 하찮은 처지에 놓인 사람이나 물건을 속되게 이르는 말로 사용한다.

이번 영화를 두고도 말이 많다. 힘들게 살아온 우리 아버지 어머니들의 이야기를 진솔하게 담았다는 긍정적 평가가 많지만, 산업화 시대를 미화했다는 비판도 있다. 단언컨대, 도떼기시장 같은 왁자한 논쟁은 필요 없다. 1000만 명 이상이 본 영화라면 세대를 뛰어넘는 공감의 힘이 작용했다고 봐야 옳다. 영화는 영화다.

'우리말' 카테고리의 다른 글

| 모레의 어원 : 내일에 대응하는 순 우리말이 없다. (0) | 2023.08.09 |

|---|---|

| 도시락의 어원 : 밥고리의 후예 (0) | 2023.08.09 |

| 누비의 어원 : 천여 년 전에 중국에서 들어온 겨울 패딩 (0) | 2023.08.09 |

| 냄비의 어원 : 조선시대에 일본에서 들어온 말 (0) | 2023.08.09 |

| 셈 치다의 어원 : 새 문명의 모델 (0) | 2023.08.08 |