박쥐는 전세계에 널리 분포되어 있으나 태평양과 남태평양에서 멀리 떨어져 있는 나무가 하나도 없는 도서지방·남북극지방에는 서식하지 않는다. 육지에서 살고 있는 유태반수류(有胎盤獸類:포유류로서 태반이 있고 항문과 비뇨생식기가 구분되어 있는 짐승)의 종류이다. 특이한 점은 앞다리가 날아다니기에 알맞은 가죽날개로 변하였고, 손가락은 길게 늘어났으며, 엄지손가락은 짧으나 낚시 모양을 한 발톱이 있고, 연막은 없지만 다른 4개의 손가락에는 비막 혹은 연막이 있다. 뒷다리에도 5개의 발가락이 있는데 낚시 모양의 발톱이 있어 나뭇가지나 동굴 속 같은 곳에 매달릴 수가 있다.

박쥐는 짐승 중 유일하게 날 수 있는 동물이다. 특히 빠른 박쥐는 조류 중 제일 빠른 칼새에 도전할 정도라 한다. 보통은 똑바로 날지만 때때로 급회전으로 방향전환을 잘한다. 먹이는 날아다니는 곤충을 먹는다. 또 박쥐는 눈을 보지 못하게 가려도 실내에서 약 30㎝ 간격으로 늘어뜨린 가는 철에도 부딪히지 않고 날아갈 수가 있다. 그러나 귓구멍을 솜으로 막아서 소리가 들리지 않으면 60%는 부딪히게 된다. 따라서 물건으로부터 반사하여 오는 공기의 진동을 귀로 감수하여 물건을 피하는 것이라 추측되고 있다. 이 밖에 박쥐는 조류와 같이 귀소본능을 가지고 있다. 박쥐의 눈에 흰 페인트를 바르고 낮에 보금자리로부터 약 45㎞ 떨어진 곳에서 놓아주었더니 약 58분 만에 돌아왔다는 실험결과도 있다.

이와 같이 박쥐는 야생조류와 비슷한 여러 가지 습성을 가지고 있으나 번식방법 같은 것은 전혀 다르다. 늦여름부터 초가을에 교미하여 초여름에 1∼2마리의 새끼를 낳는데, 북미에 살고 있는 종류는 4마리까지 낳는다. 새끼들은 생후 3∼4일간은 어미 가슴에 달라붙어 있지만, 그 뒤 어미가 먹이를 구하러 나갈 때에는 새끼들은 보금자리에 남아 있는다. 이때에는 보통 어미와 새끼들만으로 무리를 이루고 있으며, 어미는 누구의 새끼라도 상관하지 않고 젖을 먹이는 것으로 추측된다. 작은 박쥐 종류는 거의 초저녁이나 밤중에 날아다니면서 곤충을 잡아 먹는다. 먹이는 주로 나방과 갑충인데 퇴간막을 앞으로 구부려서 주머니를 만들고 그 속에서 부드러운 부분만을 먹는다.

그러나 곤충이 지나치게 클 때에는 나무 줄기에 앉아서 먹이를 섭취한다. 온대지방에서 살고 있는 박쥐들은 겨울에는 나무의 빈 구멍이나 동굴 속에 모여서 동면한다. 실험한 결과를 보면 동면을 유발시키는 기온은 5∼10℃ 사이이며, 5℃ 이하가 되면 오히려 동면에서 깨어난다. 동면을 계속하고 있는 동안은 반수면상태로서 전혀 움직이지 않으나 손으로 몸을 만지거나 어떠한 자극을 주면 체온이 높아져서 깨어난다. 10℃가 되면 눈을 뜨기 시작하고, 28℃가 되면 천천히 기어다니고, 32℃가 되면 날기 시작한다. 동면을 하는 장소는 2월 중순의 온도가 3.8∼8℃ 정도로, 온도의 변화가 그리 심하지 않은 장소를 택한다. 하면을 할 때에도 체온은 하면을 하고 있는 장소의 기온과 같이 내려간다. 우리 나라에는 3과 27종이 서식하고 있다.

박쥐는 서양에서는 마녀의 상징이나 악마의 대명사로 사용되고 있으나 동양에서는 오히려 오복의 상징으로서 경사와 행운을 나타내는 뜻으로 쓰이고 있다. 이것은 박쥐의 복(蝠)자를 복(福)자로 해석하는 데에서 기인한다. 따라서 일상생활에 사용하는 회화나 공예품·가구의 장식 등에 문양으로 많이 사용되고 있다. 또 노리개에도 박쥐 모양을 하여 복이 깃들기를 기원하기도 한다. 박쥐에 대한 부정적인 견해는, 짐승과 새가 싸울 때 짐승이 우세하자 새끼를 낳는 점을 들어 짐승 편에 들었다가, 다시 새가 우세하자 날 수 있다는 점을 들어 새의 편에 들었다는 우화에 잘 나타나고 있다. 또 사는 곳이 동굴 속 컴컴한 곳이고, 밤에 활동을 많이 하는 데서도 기인한다고 하겠다.

전대미문의 신종 돌림병인 코로나19가 전 세계를 휩쓸고 지나가고 지금은 완전히 벗어난 시점인 것 같다. 잘들 버틴 인류에게 우선 박수를 보낸다. '박쥐'의 몸에 있던 바이러스가 '천산갑'을 통해 인간에 전파되어 생겨난 것으로 보기도 하고, 중국 우한의 실험실에서 인위적으로 만들어 퍼뜨린 것으로 보기도 한다. 현재 WHO에서는 박쥐 유리 가능성에 무게를 두고 있다고 한다.

박쥐는 졸지에 신종 바이러스와 자연 숙주로 지목되어 원망과 혐오의 대상이 되고 있다. 한때는 '박쥐구실'이라는 말을 만들어 '기회주의자'라 낙인찍더니 이제는 '병원균의 숙주'라고 비난하고 있는 것이다. 그러나 숙주인 박쥐는 물론이고 매개체인 천산갑은 아무 죄가 없다. 죄가 있다면 몸보신이라면 아무거나 잡아먹는 무지몽매하고 탐욕스런 인간에게 있다.

박쥐는 전 세계에 널리 분포하는 흔한 동물이다. 우리 한반도에서도아주 이른 시기부터 서식했을 것으로 추정된다. '박쥐'가 '밝(아래아)쥐' 형태로 15세기 문헌에서 발견되는 것도 우연한 일은 아니다. '밝(아래아)쥐'는 형용사 '밝(아래아)다(밝다)'의 어간 '밝(아래아)-'과 명사 '쥐'가 결합된 어형으로 '눈이 밝은 쥐'라는 뜻이다. '명서(明鼠)'라는 한자어 명칭은 이로써 이해가 된다. 한방에서는 '박쥐이 똥'을 '야명사(夜明砂)'라 하고 이것이 열을 내리고 눈을 발게 하는 것으로 알고 있는데, 이로 보아도 오래전부터 박쥐를 '눈이 밝은 쥐'로 인식해왔음을 알 수 있다.

박쥐가 동굴같이 어두운 곳에서 자유롭게 이동하는 것을 뛰어난 시력 덕분이라고 생각했다면, 이 동물을 '눈이 밝은 쥐'로 인식할 수 있고, 이에 따라 '밝다(아래아)'를 이용하여 이름을 지을 수 있다. 그런데 과학적 견지에서 보면 '밝다'를 이용하여 '박쥐'의 이름을 만들 근거는 없어 보인다. 박쥐는 눈이 거의 퇴화하여 시력이 매우 약한 동물이기 때문이다. 그럼에도 불구하고 어두운 곳에서도 잘 날아다니는 것은, 매초 수십 회씩 발사하는 초음파 덕분이다. 초음파가 물체에 반사되어 돌아오는 걸 감지하여 위험한 장애물을 피하고 또 먹이인 나방도 잡아 먹는다.

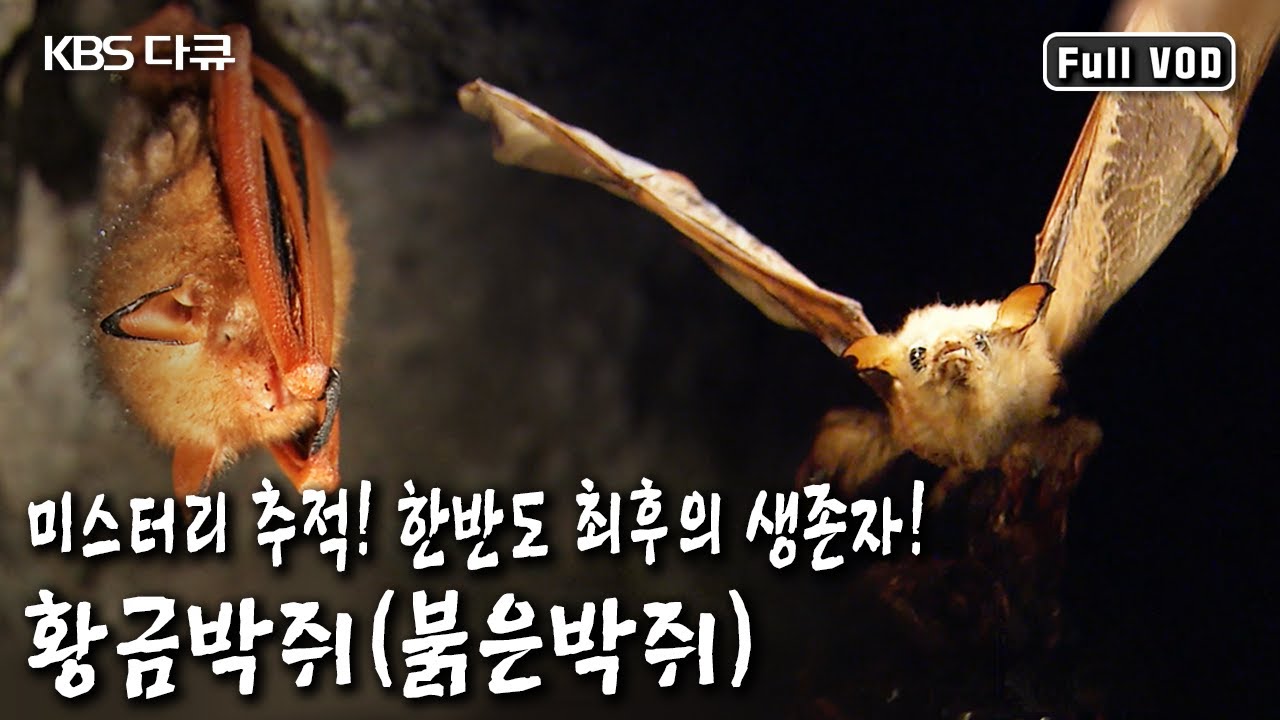

15세기의 '밝(아래아)쥐'는 '밝쥐'를 거쳐 박쥐로 변한다. 밝쥐에서 제1음절의 받침 'ㄺ' 가운데 'ㄹ'이 실현되지 않은 어형이 '박쥐'다. 물론 지역에 따라서는 겹받침 'ㄺ' 중 'ㄱ' 아닌 'ㄹ'이 실현되어 '빨쥐, 빨주, 빨지, 빨찌, 뽈쥐, 뽈지, 뽈쭈' 등으로 나타나기도 한다. '밝쥐'가 '박쥐'로 변함으로써 '밝다'와의 연관성은 아주 희박해졌다. 그리하여 박쥐의 어원을 밝히기 어렵게 된 것이다. 박쥐 중에는 멸종 위기 야생 동물로 분류되어 보호를 받는 것도 있다. '붉은박쥐', 곧 '황금박쥐'가 그것이다. 날개, 귀 등이 붉은 갈색을 띠어서 '붉은'을 덧붙여 명명한 것이다. 현재 황금박쥐는 전남 함평군, 신안군, 무안군 등지에 집단적으로 서식하고 있다고 한다.

'우리말' 카테고리의 다른 글

| 버마재비의 어원자료 : 범의 아류인 곤충 (0) | 2023.08.15 |

|---|---|

| 방아깨비의 어원 자료 : 방아를 찧는 곤충 (0) | 2023.08.15 |

| 미꾸라지의 어원 자료 : 미끄러운 작은 것 (1) | 2023.08.15 |

| 말미잘의 어원 : 말의 항문을 닮은 생물 (0) | 2023.08.15 |

| 말똥구리의 어원 : 말똥을 굴리며 사는 곤충 (0) | 2023.08.15 |