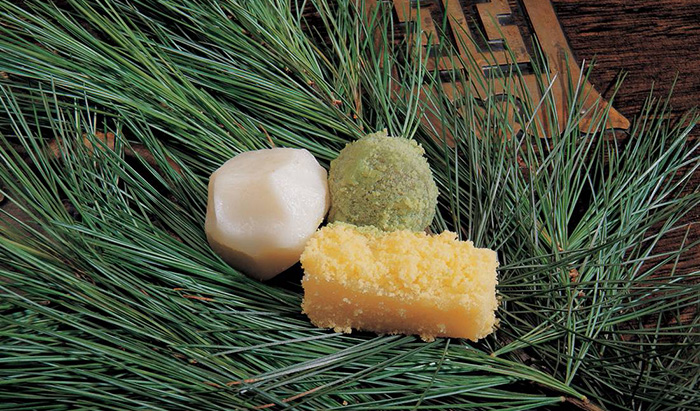

이제 이 지겨운 여름 더위, 장마, 태풍을 다 떨쳐버리고 가을로 냉큼 건너가고 싶은 여름의 끝자락이다. 이 힘든 여름더위를 잊기 위해서라도 가을의 서늘함과 풍성함을 떠올리는 것은 어쩜 나름 더위를 이기는 한 방법일 듯 하다. 가을하면 당연히 추석이고 추석하면 으레 송편이 아닐까한다.

‘송편’은 추석에 빚어 먹는 명절 떡이다. 우리가 이 떡을 언제부터 먹었는지는 정확히 알 수 없지만, 고려시대부터 대중적으로 만들어 먹었다는 설이 있다. 그런데 ‘송편’이라는 말은 18세기 문헌에 와서야 ‘숑편’(역어유해보(譯語類解補) 30 (1775))으로 보인다. ‘숑편’의 ‘숑’은 한자 ‘松(송)’인 것이 분명하다. ‘松(송)’의 당시 한자음이 ‘숑’이었으며, 무엇보다 떡을 찔 때 ‘솔잎’을 밑에 깔기 때문이다. ‘송병(松餠)’, ‘송엽병(松葉餠)’이라는 한자어, 그리고 ‘솔편’이라는 제주 방언은 ‘숑’이 ‘松(송)’이라는 사실을 명백히 입증한다.

‘편’에 대해서는 설이 분분하다. 우선 ‘편’을 한자 ‘扁(편)’으로 보기도 한다. 이는 우리의 ‘송편’이 중국의 ‘편식(扁食, 만두처럼 빚어서 솔잎을 깔고 쪄서 만든 것)’과 흡사하다는 점에 근거한 것이나, 과연 우리 떡 이름을 중국 만두 이름에 기대어 만들었을까 하는 점에서 보면 큰 의심이 든다.

‘편’을 ‘떡’을 뜻하는 한자 ‘餠(병)’에서 온 것으로 보기도 한다. 이는 한자어 ‘송병(松餠)’이 변하여 ‘송편’이 되었다는 것인데, ≪국한회어(國漢會語) 186≫(1895)에서 보듯 ‘송편’에 ‘松餠(송병)’, ‘月餠(월병)’이 대응되어 있어 ‘송편’과 ‘송병(松餠)’과의 관계는 분명하다. ‘송병(松餠)’이 아주 이른 시기부터 활발히 쓰였고, 또 ‘비졉(避接) > 피접’, ‘보(浦) > 포’, ‘불무 > 풀무’ 등에서 보듯 무기음이던 ‘ㅂ’이 유기음인 ‘ㅍ’으로 변한 예가 있으며, ‘도령님 > 도련님’, ‘빙쟈 > 빈쟈’ 등에서 보듯 종성에서 ‘ㅇ’이 ‘ㄴ’으로 변하는 예가 있어서 ‘송병’이 변하여 ‘송편’이 되었다는 설을 무시할 수는 없다.

또한 ‘편’을 한자 ‘䭏(편)’으로 보기도 한다. ≪한불자전(韓佛字典)≫(1880)의 ‘숑편’에 ‘松䭏(송편)’이 대응되어 있다. 그러나 ‘송편(松䭏)’이라는 한자어는 옛 문헌에 거의 나타나지 않는다. ≪오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)≫의 <동국토속자변증설(東國土俗字辨證說)>에서 ‘䭏(편)’을 들어 ‘餠(병)’과 같은 의미의 속자(俗字)임을 밝힌 것을 고려하면 이는 우리가 만든 한자일 가능성이 높다. 그렇다면 ‘松䭏(송편)’은 나중에 한자로 부회한 것일 가능성이 있다.

그런데 ≪조선어사전(朝鮮語辭典)≫(1938)에서는 ‘편’에 아무런 어원 정보를 달지 않고 ‘떡’의 뜻으로 풀이하고, 제사 때나 어른에게 올릴 때 쓴다고 부연 설명하고 있다. ≪큰사전≫(1957)에서도 ‘편’에 아무런 어원 정보를 달지 않은 채 이를 ‘떡’의 비표준어로 처리하고 있으며, ≪국어대사전≫(1961)에서는 ‘편’을 표준어로 보되 ‘떡’을 점잖게 이르는 말로 풀이하고 있다. 이후 대부분의 사전은 ≪국어대사전≫(1961)의 기술을 따르고 있다. 사전의 풀이를 고려하면 ‘편’을 ‘떡’의 높임말 정도로 이해하고 있음을 알 수 있는데, 그렇다면 이는 고유어가 아니라 한자어일 가능성이 높다. ‘꿀떡’을 ‘꿀편’, ‘메떡’을 ‘메편’, ‘찰떡’을 ‘찰편’이라 하는 것에서 보듯 ‘편’이 ‘떡’의 뜻임은 분명하다.

≪조선어사전(朝鮮語辭典)≫(1938), ≪큰사전≫(1957)에서는 ‘송편’에 대해서도 아무런 어원 정보를 달지 않고 있다. 다만 ≪국어대사전≫(1961)에서는 ‘송편(松-)’으로 표시하여 ‘송’의 어원 정보만 밝히고 있다. 이후 대부분의 사전이 이러한 방식을 따르고 있어 ‘편’의 어원을 완전히 잃었음을 알 수 있다.

결국 ‘송편’은 한자어 ‘松餠(송병)’에서 변한 것이거나 한자어 ‘松䭏(송편)’이거나 아니면 한자 ‘松(송)’과 고유어 ‘편’이 결합된 어형 중의 하나일 터인데, 세 번째 설은 거의 가능성이 없어 보인다. 만약 ‘송편’의 ‘편’이 고유어가 아니라 한자어이고 또 어원을 잃은 ‘편’의 발음을 모사한 것이 ‘䭏(편)’이라면, ‘편’과 연결될 수 있는 것은 ‘餠(병)’뿐이어서 ‘松餠(송병)’ 설에 무게가 실리지 않나 한다.

'우리말' 카테고리의 다른 글

| 행주치마의 어원 : 부엌 살림의 필수품 (1) | 2023.08.11 |

|---|---|

| 한글의 어원 : 큰 글자, 우리 민족의 글자, 하나뿐인 글자 (0) | 2023.08.11 |

| 한가위의 어원 : 음력 8월 15일인 이유 (0) | 2023.08.11 |

| 오지랖의 어원 : 겉옷 앞자락 (0) | 2023.08.11 |

| 어깃장의 어원 : 문짝에 어긋나게 붙인 막대기 (0) | 2023.08.11 |