"보일 듯이 보일 듯이 보이지 않는

당옥 당옥 당옥 소리 처량한 소리

떠나가면 가는 곳이 어디이느뇨?

내 어머니 가신 나라 해 돋는 나라"

1925년 동아일보 신춘문예에 당선된 <당옥이>라는 동시의 제1연이다. 제목이 <따오기>가 아니라 <당옥이>인 점이 무엇보다 눈에 띈다. 작가인 한정동이 평남 강서 출신이니 고향 말인 "당옥이'를 제목으로 삼은 것은 자연스럽다. 이 동시에 윤극영이 곡을 붙이면서 제목이 서울말인 "따오기"로 바뀐 것으로 이해된다.

이 동시가 발표될 때만 해도 '따오기'는 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 겨울 철새였다. 그러던 것이 마구잡이와 환경오염, 습지와 산림훼손 등의 영향으로 1979년 마지막으로 관찰된 이후 한반도에서는 완전히 자취를 감춘 것으로 학계에서 보고하고 있다.

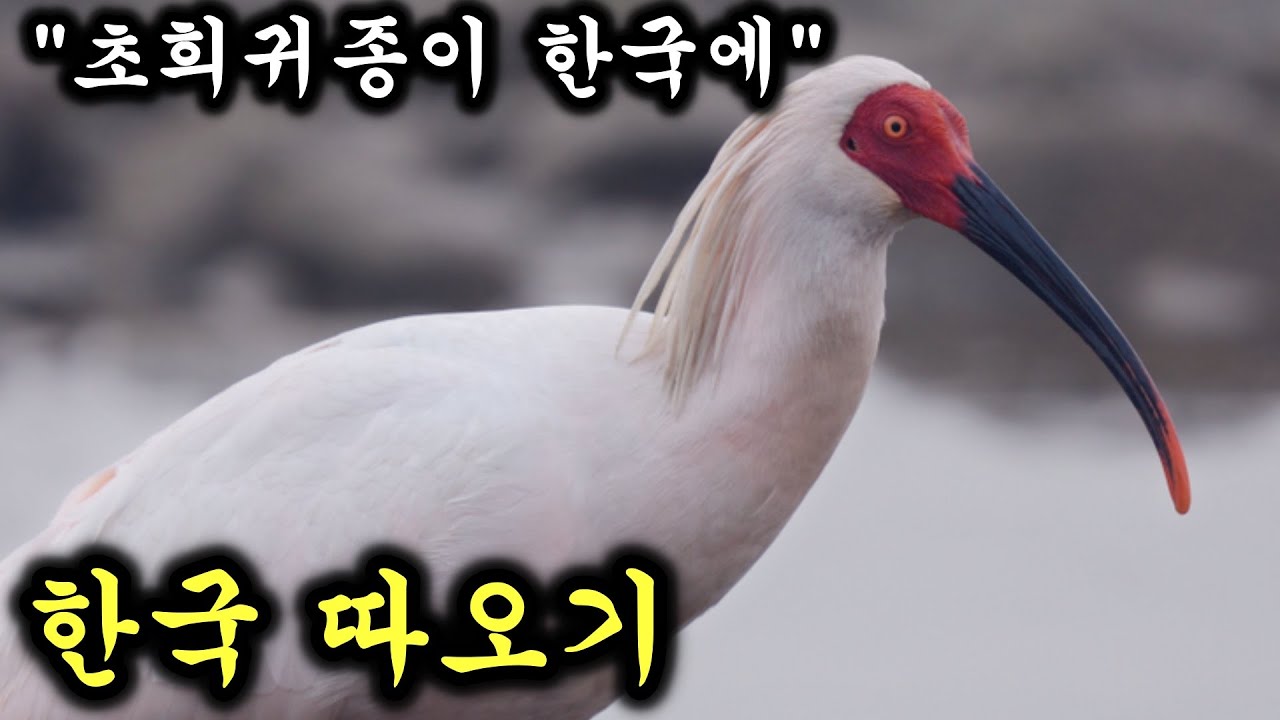

한자어로는 주로(朱鷺) · 홍학(紅鶴)이라고 하며 학명은 Nipponia nippon (TEMMINCK)이다. 시베리아 우수리지방에서 중국 동북 지방(만주)과 서부 산시성(山西省)에 걸쳐 분포하며, 우리 나라에는 겨울새로 도래하여 월동한다. 몸길이는 77㎝이며 부리가 아래로 굽어 있다. 머리는 흰색이나 이마 · 눈앞 · 눈주위 · 목, 다리에는 붉은 피부가 노출되어 있다. 뒷 머리에는 장식깃이 여러 가닥이 나있고, 얇고 긴 관 모양이며, 등 · 어깨 · 허리 및 윗꼬리덮깃은 흰색이나 깃털의 기부는 연한 등홍색이다.날개깃 · 날개덮깃 및 꼬리는 흰색이며 연한 등홍색을 띤다. 가슴 · 배 · 옆구리는 흰색이며 부리의 기부는 적색, 그 나머지는 흑색이다. 다리는 짧은 편이며 적갈색이다. 번식기의 생식깃은 관우(冠羽) · 목 · 등 · 어깨깃 · 날개덮깃 등이 회흑색을 띠기도 한다.

번식기에는 암수 한 쌍이 함께 행동하며 그밖의 시기에는 작은 무리를 이루어 생활한다. 논이나 소택지 혹은 갯가나 물가에서 작은 조개, 수서곤충, 지렁이, 곤충 등을 먹으며 때로는 식물도 먹는다. 경계심이 강하며 사람이 나타나면 급히 달아나 버린다. 날 때에는 목과 다리를 앞뒤로 뻗으며 백로나 왜가리보다 날개를 덜 펄럭이면서 직선적으로 난다. 활강하거나 원을 그리며 날기도 한다.

밤나무 · 참나무 등 활엽수의 큰 나뭇가지에 마른 덩굴이나 가지를 가지고 접시 모양의 둥지를 틀며, 알자리에는 이끼와 낙엽을 깐다. 4월 상순에서 번식 기간은 3월에서 6월까지이나 5월 이후부터는 번식성공률이 낮아진다. 한배 산란수는 3~4개이다. 연갈색 바탕에 갈색의 작은 반점이 있으며 군데군데 암갈색의 구름 모양의 무늬가 있다. 부화된 새끼는 회색의 솜털로 덮여 있으며 포란기간은 약 1개월이고 육추(育雛:알에서 깐 새끼를 기름)기간은 40~50일 정도 이다.

19세기 말 우리 나라를 답사한 폴란드의 조류학자 타크자노우스키(Taczanowski)는 서울 근교에서 50마리 정도의 따오기떼를 드물지 않게 볼 수 있었다고 하였다. 영국의 캠벨(Campbell)은 우리 나라에서 봄과 가을에 흔히 볼 수 있으며, 쉽게 사냥총의 밥이 되는 새라고까지 표현하였다. 그러나 지금은 그 수가 크게 줄어들었으며 1980년 중국 섬서성 한중시 양현에서 7마리의 따오기를 발견해 중국에서부터 따오기복원사업이 시작되어, 일본, 한국 순으로 복원 사업을 진행하고 있다. 한국은 경상남도 창녕군의 우포늪에서 따오기복원사업을 진행하고 있고, 중국은 섬서성 한중시 양현, 일본은 니가타현 사도에서 복원사업을 추진하고 있다.

따오기가 사라진 원인은 첫째, 서식지 감소와 먹이부족으로 인한 개체수 감소로 추정된다. 따오기의 개체수가 급격히 줄어들기 시작한 시점이 1950년대로 한국전쟁에 의해 서식지가 파괴되면서 고위도와 저위도를 오고가던 철새인 따오기가 이러한 영향으로 개체수가 급감했을 것으로 추정한다. 둘째, 환경오염과 생물농축, 먹이감소이다. 과거 한국의 국가 주요산업은 농업이었다. 대부분 자급자족을 위한 영농방식이었으나, 전쟁으로 인해 감소한 노동력을 상쇄하기 위해 화학적 영농방식이 보편화되기 시작한 시점 또한 1950년대로 당시 주로 활용하던 화학적 영농방식의 대표적 성분인 유기염소 계열 화합물 DDT로 인해 먹이생물에 직접적 영향으로 먹이량이 줄어들었고, 일부 생존한 먹이생물들은 따오기가 섭취하면서 체내 농축되어 다양한 영향(폐사, 알 껍질의 칼슘부족 현상 등)으로 따오기 개체군의 개체수를 감소시켰다.

우리 나라의 설화 속에서는 울음소리가 아름답지 못한 새로 나타난다. <황새의 재판>이라는 설화는 꾀꼬리와 따오기가 서로 목청 자랑을 하다가 황새에게 가서 판결을 받기로 하였는데, 따오기가 개구리를 잡아 황새에게 뇌물로 쓴 까닭에 황새는 꾀꼬리 소리를 간사하다고 하고, 따오기 소리를 점잖은 장부의 소리로 평했다는 [내용]의 이야기가 있다.

따오기가 오래전부터 우리와 친숙한 철새였다는 사실은, 그 이름이 벌써 중세국어 문헌에 나타난다는 점으로 확인할 수 있다. '따오기'는 16세기 문헌에 '다와기'로 보인다. '다와기'는 다름 아닌 따오기가 내는 소리인 '다왁 다왁'의 '다왁'에 접미사 '-이'를 붙여 만든 이름이다. 새의 울음소리를 본뜬 '-이' 파생어라는 점에서 '까치, 뜸부기, 뻐꾸기' 등의 조어 방식과 같다.

16세기의 '다외기'는 19세기 초 문헌에 다오기로 나온다. 두 어형이 너무나 흡사하여 '다오기'를 '다와기'에서 변한 것으로 쉽게 생각할 수 있으나, '외'가 '오'로 변하는 것은 음운론적으로 설명하기 어렵다는 점에서 조금은 의심스럽다. '다오기'는 19세기에 새의 울음소리를 '다왁 다왁'이 아닌 '다옥 다옥'으로 듣고 새롭게 만든 명칭일 가능성도 있다. '다오기'에 'ㅇ'을 첨가한 어형이 북한어 '당옥이'다.

다오기는 19세기 이후 된소리의 어형인 '따오기'로 변한다. '가마괴'가 '까마귀'로 '곳고리'가 꾀꼬리로 '가치'가 까치로 변한 예에서 보듯 어두음이 경음화(된소리 ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ)한 조류 이름이 제법 많다. 대체로 조류 명칭의 된소리화는 19세기 이후에 일어난 것으로 보인다.

'다오기'는 '따오기'로 변하면서 그 울음소리를 '따옥 따옥'으로 인식한 듯하다. 형태가 달라진 명칭을 토대로 새의 울음소리를 파악한 것이니, 이를 본래의 울음소리로 볼 수는 없다. 실제 어미 새의 울음소리는 '따옥 따옥'도 아니고 '당옥 당옥'도 아닌 '다왁 다왁'에 가깝게 들린다.

멸종된 따오기를 경남 창년의 따오기 복원센터에서 자연 부화하여 2019년 5월과 2020년 5월에 야생에 방사했다는 반가운 소식이 들려온다. 이제 중저음(中低音)의 서글픈 따오기 울음소리를 자연에서 다시 들을 수 있기를 간절히 바라본다.

'우리말' 카테고리의 다른 글

| 말똥구리의 어원 : 말똥을 굴리며 사는 곤충 (0) | 2023.08.15 |

|---|---|

| 딱따구리의 어원자료 : 딱딱 소리내며 우는 새 (2) | 2023.08.15 |

| 두더지의 어원 : 이리저리 잘 뒤지는, 쥐 닮은 짐승 (0) | 2023.08.15 |

| 도루묵의 어원 : 도로 묵이라고 불러라 (0) | 2023.08.15 |

| 넙치의 어원 : 넓적한 물고기 (0) | 2023.08.15 |