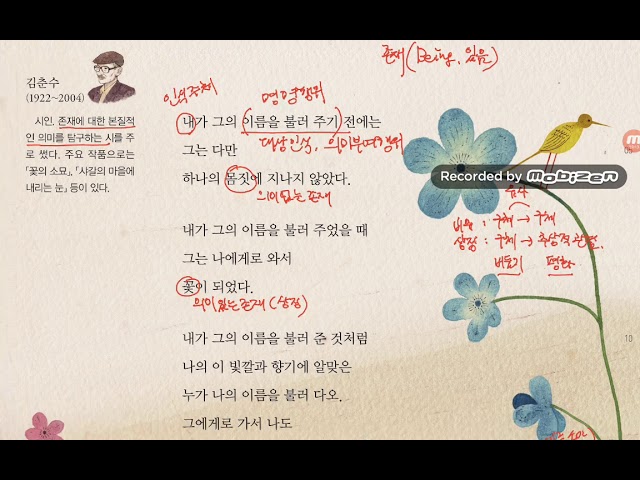

풀에서 줄기가 나와 잎이 되었다. 그런데 어느 날 줄기 아닌 대가 나오더니 거기에 주렁주렁 무엇이 열리기 시작하였다. 얼마 안 있어서 그것이 피어 참으로 신비스럽도록 아름다운 '몸짓'이 나타났다. 시인이 그것에 이름을 붙여 주었다.

"너는 꽃이란다."

김춘수 시인이 그것에 꽃이란 이름을 붙여 주기 훨씬 전에 우리 조상들은 그것을 꽃이라고 부르기 시작했고, 이후 꽃은 우리에게 가장 아름다운 이름이 되었다. 꽃은 생각만 해도 아름답고 신비하고 달콤하기까지 하다. 한국인은 꽃에 어떤 이미지를 덧붙였을까? 꽃 같은 나이, 꽃 같은 여자, 꽃 같은 청춘이란 표현에서 우리는 꽃의 아름답고 화려하고 희망찬 이미지를 본다.

"판소리계 소설은 한국 고전 문학의 꽃이다."

"너는 우리 사무실의 꽃이야."

라고 한다면 꽃은 가장 귀중한 이미지로 나타난다.

"너로 인해서 우리 집에는 웃음꽃이 만발했다."

라고 할 때, 꽃은 행복의 상징이 된다. 우리말에서 이처럼 의미가 온통 장밋빛으로 치장된 것이 바로 꽃이고, 꽃 말고 다른 것은 없다.

꽃은 싱싱하고 깨끗하고 온전함을 상징한다.

"열 살, 열한 살이 되어서 꽃기운이 나니까 장구도 좀 큰 걸 사서 메고 치고 선생님을 따라다니는데....."

이제 막 피어나는 순수한 기운이 바로 꽃기운이다.

꽃은 가장 중요한 고비를 나타내는 이미지로도 사용된다. 일의 가장 중요한 고비를 꽃등이라고 한다. 꽃이 핌으로써 그 풀의 가장 화려한 시기로 접어들기 때문일 것이다.

"내내 잘 싸우다가 일이 꽃등으로 치달으려 하면 꼭 이렇게 번번이 물러서 버리니 무슨 일이 되겠어?"

꽃등은 맨 처음의 의미도 가지고 있다.

"너는 일마다 앞장을 서놔서 제일 먼저 잡혀갈 것 같다. 꽃등에는 피하고 보는 것이니까 잠시 피해 있다가 불 낸 놈이 잡히거든 나와라."

오이, 호박, 참외, 가지처럼 여러 번 꽃이 피어 열매를 맺는 채소의 경우 맨 처음으로 열린 열매를 꽃다지라고 하는 것도 꽃의 이미지를 한껏 이용한 결과이다.

꽃은 무엇의 위에 두거나 있는 것을 나타낼 때에도 쓰이기도 한다. 간장을 담그기 위해서 메주를 소금물에 띄운 다음에 메주 위에 뿌리는 소금을 꽃소금이라고 한다. 또 술독에 처음 용수를 질러 받은 맑은 술을 꽃국 또는 꽃소주라고 한다. 이 정도면 꽃의 이미지가 가장 아름답고 순수하고 싱싱한 방면으로 무한히 뻗어가고 있음을 알 수 있다. 현대에서도 아름답고 싱싱학 신비한 꽃의 이미지를 여러 방면으로 적용해서 새로운 낱말을 만들어 볼 가치가 있다고 생각한다.

현대 국어 ‘꽃’의 옛말인 ‘곶’은 15세기 문헌에서부터 나타난다. ‘곶’은 자음으로 시작하는 조사가 결합할 때에는 ‘곳’으로, 모음으로 시작하는 조사가 결합할 때에는 ‘곶’으로 나타나 ‘곶/곳’의 교체를 보였다. 17세기에 어두의 첫소리 ‘ㄱ’이 된소리가 되는 어두 된소리화를 겪어 ‘꼿’이 되었다. 18세기에 이르러 자음으로 시작하는 조사가 결합할 때에는 17세기와 같이 ‘꼿’으로 나타났지만, 모음으로 시작하는 조사가 결합할 때에는 ‘꼬치’와 같이 끝소리 ‘ㅈ’이 ‘ㅊ’으로 변한 ‘꽃’으로 나타나기 시작하였다. 이후 19세기에 ‘ㄱ’의 된소리 표기가 ‘ㅺ’에서 ‘ㄲ’으로 바뀌어 ‘꽃’으로 나타나면서 현재에 이르렀다. 18세기 이후 나타나는 ‘꽃ㅊ’은 ‘꽃’의 종성 ‘ㅊ’을 두 번 표기한 중철 표기이며, ‘ㅊ’은 근대 국어 후기에 ‘ㄱ’의 된소리 표기를 ‘ㅲ’으로도 표기하였는데 이러한 경향이 반영된 것이다. 19세기에는 모음으로 시작하는 조사가 결합할 때 ‘꼬시’로 나타나기도 해서 현재와 같이 끝소리 ‘ㅊ’이 ‘ㅅ’으로 발음되기도 하였음을 알 수 있다.

꽃은 저마다의 의미를 지니고 있다. 이러한 의미가 표현된 것이 바로 꽃말이다. 드라마나 광고는 물론 현실 생활에서도 꽃말을 이용해 마음을 은유적으로 드러내는 경우가 많다. 꽃말을 잘 이해한다면 특정한 꽃이 쓰이는 상황을 가늠해볼 수 있을 것이다.

수국의 꽃말은 진실한 사랑이다. 이 외에도, 라일락은 첫사랑, 젊은 날의 추억이라는 꽃말을 가지고 있으며, 노래 가사로도 익숙한 아카시아에는 우정, 품위, 정신적인 사랑, 친교와 같은 다양한 꽃말이 있다. 또한 김유정 작가의 작품 제목으로도 유명한 동백꽃의 꽃말은 ‘그 누구보다도 당신을 사랑합니다.’이다. 꽃말은 건강, 사랑, 우정 등 여러 좋은 내용을 담고 있기때문에 자신이 특별하게 전하고 싶은 마음을 담아 상대에게 꽃을 선물한다면 마음을 전하는 아주 효과적인 수단이 될 것이다.

그런데 같은 종류의 꽃이라고 해서 꽃말이 모두 같지는 않다. 예를 들면, 빨간 장미는 정열적인 사랑과 열정, 아름다움을 의미한다. 하지만 노란색 장미는 질투와 시기를 의미한다. 색깔만 다를 뿐인데 의미는 천지 차이로, 자칫하면 오해를 살 수도 있다. 어버이날의 대표적인 꽃, 카네이션도 색깔에 따라 여러 가지 의미를 표현할 수 있다. 빨간색 카네이션은 부모님의 사랑과 건강을 염원한다는 뜻이지만 분홍색 카네이션은 정열적인 사랑을 의미한다. 또, 노란색 카네이션은 거절을 의미하고 흰색 카네이션은 누군가를 추모한다는 뜻을 가진다.

몇 년 전, 꽃을 소재로 한 나태주 시인의 「풀꽃」이라는 시가 큰 화제를 불러일으켰다.

"자세히 보아야 예쁘다. 오래 보아야 사랑스럽다. 너도 그렇다."

이 짤막한 시가 모든 이들의 마음을 움직인 것은 다른 것으로 대체 불가능한, 꽃만이 줄 수 있는 감동이 있기 때문이 아닐까? 아름답고 화려한 꽃뿐만 아니라 잘 알려져 있지 않은 꽃도 살펴보고 그 안에 숨겨져 있는 이야기와 꽃말을 알아가며 색다른 감동을 느껴 보는 것도 제법 재미있을 것 같다.

꽃이란 속씨식물의 유성생식기관을 말한다. 형태와 색채가 매우 다양하여 각각 그 특징이 있으며, 구조상으로는 필수기관인 꽃술과 보조기관인 화피(花被)의 두 부분으로 이루어져 있다. 꽃술은 수술과 암술이 있는데 이를 모두 가진 것을 양성화(兩性花), 하나만 가진 것을 단성화(單性花)라 한다.

화피는 꽃의 내부를 보호하고, 한편 벌이나 나비를 꾀는 것으로 꽃받침과 꽃부리로 구분된다. 대부분 화밀(花蜜)·화분(花粉)·방향(芳香)이 있다. 그리고 꽃은 수분방법(受粉方法)에 따라 충매화(蟲媒花)·풍매화(風媒花) 등으로 나뉜다. 그러나 일반적으로는 관상가치가 있어 아름다움과 정서적 위안을 주는 식물을 말하기도 한다. 양치식물의 포자수(胞子穗), 소철의 화수(花穗) 또는 기타 나자식물(裸子植物)의 화수도 원시형의 꽃이라고 보고 있다.그러나 일반 사람들은 목련이나 진달래같이 화려한 것만을 꽃이라고 하며, 버드나무나 참나무류와 같이 화려한 색깔이 나타나지 않는 것은 꽃인 줄 모르고 있다.

지구상에 있는 식물의 종(種)은 30만 종 내외로 보고 있으며, 꽃으로 취급되는 종은 약 8천여 종이라고 보지만 온실화훼까지 합치면 수만 종에 이른다. 또한, 한 종당 품종 수가 매우 많아 장미 한 종에서 발표된 품종 수만 해도 1만5000여 종류가 된다. 우리나라에서 자생하는 자생식물은 170과 897속 2,898종 7아종 929변종 301품종 등 4,135종류가 있으며, 이 가운데 꽃으로 이용할 가치가 있는 것은 약 500여 종으로 추정하고 있다. 그러나 이러한 자생종 이외에도 많은 외국품종이 도입되었으며, 특히 1982년 화훼류의 수입개방으로 최근에는 한 달 전에 발표된 외국의 신품종이 국내에서 양산될 정도이다.

꽃은 개화시기에 따라서 봄꽃·여름꽃·가을꽃·겨울꽃, 재식시기에 따라서 춘식(春植)·추식(秋植), 이용면에 따라서 꽃꽂이용·화분용·화단용·정원수로 나눈다. 그리고 재배장소에 따라서 노지꽃·온실꽃, 원산지에 따라서 열대·한대·온대 등으로 분류하며, 원예학적으로는 재배특성과 이용면을 고려하여 일년초·숙근초(宿根草)·구근류·화목류·관엽식물·식충식물·다육식물·수생식물·고산식물 등으로 분류한다. 나라 꽃은 무궁화이지만 각 지방의 지역적인 향토를 상징하는 꽃도 각 시군마다 제정해 놓고 있다. 1960년대 후반부터 향토 주민들로부터 사랑받는 것으로서 전통·전설·문화·향토 고유의 꽃을 택하여 시나 도를 대표하는 꽃으로 정하였다.

모란과 선덕여왕

『삼국사기』 신라본기에 선덕여왕의 공주시절의 일화가 전한다. 당나라에서 보내온 모란꽃 그림을 보고 선덕여왕이 “꽃은 비록 고우나 그림에 나비가 없으니 반드시 향기가 없을 것이다(此花絶艶 而圖畫又無蜂蝶 是必無香花).”라고 하였는데, 씨앗을 심어본즉 과연 향기가 없었다. 이에 선덕여왕의 영민함을 모두가 탄복하였다 한다.

설총의 화왕계

신라 신문왕이 설총(薛聰)에게 재미있는 이야기를 부탁하자 화왕계(花王戒)를 이야기했는데 그 내용은 다음과 같다.

좋은 봄날 현란하게 꽃핀 화중왕(花中王) 모란이 수많은 꽃 위에 군림하자 천홍만자(千紅萬紫) 꽃들이 화왕의 향궁(香宮)에 입조할 때, 요염한 절세미인 장미가 화왕에게 말하기를

“첩이 일찍 왕의 염덕을 듣고 흠모하는 마음으로 찾아왔으니 행여 버리지 마옵시고 하룻밤 잠자리를 같이 하옵소서.”

하고 간하였다. 이때 포의한사(布衣寒士)로 노방(路旁)에 있던 할미꽃도 구부리고 와서 충언직언을 하여 화왕 곁에 있으면서 일하기를 원하며 요염한 여자에게 현혹되지 말기를 간하였다. 그러나 화왕은 벌써 요염한 장미에게 빠져서 할미꽃의 충언을 알면서도 그것을 듣지 않았다.

이것을 본 할미꽃은 분연히 왕에게 아뢰기를

“신이 처음에는 왕의 총민함이 의리를 깨달으리라 믿었는데, 가까이서 보니 그렇지 못한즉 요염한 여인과 가까이 함은 패망을 자초하는 길일 것입니다.”

라고 하며 왕에게서 떠나려 하자, 왕도 그제서야 깨닫고 할미꽃에게 사과하였다 한다. 이 이야기를 설총이 신문왕에게 들려주자 왕은

“뜻이 깊은 이야기로서 왕자의 계(戒)가 될 만하니 곧 글로 만들어 오라.”

고 하였다 한다.

철쭉과 수로부인

우리나라는 세계적인 철쭉류의 자생지로서 많은 종류가 있는데, 그 이름을 혼돈하는 사람이 많다. 진달래는 후조인 두견새가 울 때 핀다고 하여 두견화라고 하며, 한편 먹을 수 있다고 하여 참꽃이라 하지만, 철쭉은 독이 있어 먹을 수 없는 꽃이라 강원도에서는 개꽃이라 불리고 있다. 산철쭉은 꽃필 때 온 산을 빨갛게 물들인다 하여 영산홍으로 불리기도 한다.

철쭉류 자생국인 우리나라는 이와 관련된 글이 대단히 많다. 『삼국유사』 권2에 소개된 철쭉과 관련된 이야기는 다음과 같다. 신라 성덕왕 때 수로(水路)라는 미희가 강릉 태수로 가는 남편 순정공(純貞公)을 따라 강릉으로 갈 때의 이야기였다. 따뜻한 봄날에 일행이 가다가는 쉬고 쉬다가는 가는 것이 어느덧 한낮이 되자 해변에서 점심을 먹게 되었다.

그때 준급한 절벽에 현란하게 핀 철쭉꽃을 보고 수로부인이 따라온 종자에게 그 꽃 한 가지를 꺾어오라고 명하였으나, 발을 디딜 곳도 없는 절벽이라서 누구도 엄두를 못 내었다. 마침 한 노인이 암소를 끌고 가다가 부인의 말을 듣고 환심을 사기 위해 위험을 무릅쓰고 기어올라가 철쭉을 꺾어다 주고 다음과 같은 「헌화가(獻花歌)」를 지어바쳤다 한다.

“자주빛 바위 끝에, 잡으온 암소 놓게 하시고 나를 아니 부끄려하시면, 꽃을 꺾어 받자오리이다(紫布巖乎邊希執音乎手母牛放敎遣 吾肸不喩摲肸伊賜等 花肸折叱可獻乎理音如).”(양주동 해석)

작약과 제국공주

옛날부터 중국에서는 모란을 화중왕, 작약을 재상이라 하여, 모란과 작약은 왕과 재상으로 비교되어 사랑을 받아왔다. 우리나라에서는 작약을 함박꽃이라 하는데, 꽃모양이 함지박처럼 크다고 하여 붙여진 이름이다. 고려 때 충렬왕은 원나라 세조(世祖)의 외딸 제국공주(齊國公主)를 왕비로 맞았다.

왕비가 된 공주는 어느 날 수녕궁(壽寧宮) 향각(香閣)의 어원(御園)을 산책하다가 작약이 탐스럽게 피었으므로 시녀에게 명하여 한 가지를 꺾어오게 하였다. 한 가지를 꺾어들고 한참 귀여워하더니 그만 뜨거운 눈물을 흘렸다. 이로부터 병이 들어 얼마 뒤에 죽었다는 슬픈 애화가 있다.

작약은 봄에 줄기가 나와서 5∼6월에 핀다. 제국공주가 향각에서 소요하던 때는 5월이라 모란은 시들고 작약이 만개하였으며 송경(松京)의 궁에는 작약이 많이 심어졌는데, 제국공주도 이 아름답게 핀 작약을 보고 잠재의식 속에 생명의 무상함을 직관하면서 슬피 눈물을 흘린 것으로 전해 내려오고 있다.

연꽃과 충선왕

인도 원산인 연꽃은 불교문화가 들어오면서 불상·불화·불구에 널리 쓰였다. 불교의 신앙으로 연꽃을 너무 신성시하여 고려 때는 연뿌리와 연꽃봉오리까지도 감히 건드리지 못하여 종교적인 일화가 대부분이었다. 고려 충선왕이 원나라 서울 연경에 있을 때 궁궐 안에 있는 아름다운 미녀와 가연을 맺게 되었다. 그 뒤 고려로 돌아오게 되어 두 사람은 슬픈 이별을 하게 되었다. 하염없는 눈물로 이별을 아쉬워하는 궐녀에게 정표로 연꽃을 선사하니 그녀는 다음과 같은 시를 써서 충선왕에게 바쳤다 한다.

“떠나시던 그날에 꺾어준 연꽃 한송이 처음엔 빨갛더니 얼마 안되어 떨어지고 이제는 시드는 빛이 사람과 같사오이다(贈送蓮花片 初來灼灼紅 辭枝今幾日 憔悴與人同).”

패랭이꽃을 읊은 시인

고려 때 정습명(鄭襲明)은 고려 말 충신인 정몽주(鄭夢周)의 선조로서 성격이 강직, 고결하여 고려 의종이 매일 방탕과 호사스런 연회를 즐기자 죽음을 무릅쓰고 간한 강직한 사람이었다. 패랭이꽃은 우리나라 자생 꽃으로 산야에 널리 자라고 있는데, 정습명은 외국에서 도입된 모란·작약·봉선화·양귀비꽃과 같은 요염한 꽃보다 산야에 묻혀 꽃피는 평범한 자생화를 비유적으로 예찬한 것이다. 시의 내용은 다음과 같다.

“세상사람들이 모란을 사랑해서 정원에 많이 재배하고 초야에 저절로 자라는 패랭이꽃은 좋은 꽃떨기가 있어 색채와 향기가 달 아래서나 바람 앞에서나 다 운치가 있어도 공자 왕손 같은 귀부인이 오지 아니하는 유벽(幽僻)한 곳에 피어 있으므로 평범한 농부인 야인이 그 교태를 차지하도다(世愛牡丹紅 栽培滿院中 誰知荒草野 亦有好花叢 花透村塘月 香傳朧樹風 地偏公子小 嬌態屬田翁).”

이는 패랭이꽃 같은 평범한 꽃을 예찬함으로써 민중의 소중함을 일깨운 선조들의 선견지명을 보여주고 있다.

꽃의 상징성

꽃은 주로 아름다움·화려함·번영·영화로움 등 긍정적 의미를 지니고 있어 아름다운 여자나, 좋은 일, 영화로운 일에 비유되기도 한다. 과거에 장원급제한 사람이 머리에 꽂는 어사화는 영화로움을 상징하는 것이고, 경사스러운 일은 ‘웃음꽃이 핀다.’, ‘그 집안에 꽃이 폈다.’ 등으로 표현된다.

또한, ‘꽃 같은 시절’이라 하여 젊음을 상징하기도 하며 사랑을 상징하기도 한다. 뿐만 아니라 국화(國花)·교화(校花)·사화(社花) 등 한 집단을 상징하기도 한다. 우리 선조들은 꽃에도 품계나 등수를 매겼는데, 꽃의 아름다움보다도 꽃이 지닌 상징적 의미에 따라 품계가 결정되었다.

강희안은 뛰어난 운치나 절개를 의미하는 매화·국화·연꽃·대나무를 1등으로, 부귀를 의미하는 모란·작약·왜홍(倭紅)·해류(海榴)·파초를 2등으로, 운치가 있는 치자·동백·사계화(四季花)·종려·만년송은 3등으로, 화리(華梨)·소철·서향화(瑞香花)·포도·귤은 4등으로, 석류·도(桃)·해당(海棠)·장미·수양버들은 5등으로, 진달래·살구·백일홍·감·오동은 6등으로, 배·정향·목련·앵도·단풍은 7등으로, 무궁화·석죽·옥잠화·봉선화·두충(杜冲)은 8등으로, 해바라기·전추라(翦秋羅)·금전화(金錢花)·석창포·화양목은 9등으로 분류하였다.

또한 소나무·대나무·연꽃·국화를 1품으로, 모란을 2품으로, 사계화·왜철쭉·영산홍·진송·석류·벽오동을 3품으로, 작약·서향화·노송·단풍·수양버들·동백을 4품으로, 치자·해당화·장미·홍도(紅桃)·벽도(碧桃)·삼색도(三色桃)·백두견(白杜鵑)·파초·전춘라(翦春羅)·금잔화를 5품으로, 백일홍(百日紅)·홍철쭉(紅躑躅)·홍두견(紅杜鵑)·두충(杜冲)을 6품으로, 이화(梨花)·행화(杏花)·보장화(寶薔花)·정향·목련을 7품으로, 촉규화(蜀葵花)·산단화(山丹花)·옥매(玉梅)·출장화(出墻花)·백유화(白萸花)를 8품으로, 옥잠화·불등화(佛燈花)·연교화(蓮翹花)·초국화(草菊花)·석죽화·앵속각(罌粟殼)·계관화(鷄冠花)·무궁화를 9품으로 분류하기도 하였다.

『양화소록』에서는 대표적인 꽃의 상징적 의미를 다음과 같이 설명하였다. 즉, 매화는 강산의 정신이 깃들여 있으며 태고의 모습이 드러난다고 하였고, 국화는 혼연한 원기(元氣)는 그지없는 조화(造花)라고 하였으며, 연꽃은 깨끗한 병속에 담긴 가을 물, 비 갠 맑은 하늘의 달빛, 봄볕과 함께 부는 바람이라 하고, 모란은 부귀번화(富貴繁華)하다고 표현하였다.

생활 속 꽃

우리 민족은 옛날부터 평화를 사랑하고 풍류를 좋아했으며, 산수절경에 싸여 꽃과 함께 시와 노래를 즐겨 불렀다. 온대지방에 속해 있는 우리 나라는 춘하추동이 뚜렷하기 때문에 긴 겨울을 지나 봄이 되어 꽃이 피면 온 백성이 나와 꽃놀이를 하고 가을에도 꽃필 때는 꽃과 함께 즐거움을 나누었다.

물이 흐르고 산이 있고 맑은 햇빛이 비치는 곳에 집을 짓고 자연 속에 동화되어 꽃을 사랑하며 살았다. 국난이 잦았지만 그런 중에도 꽃에 대한 낭만적인 생각은 시나 시조, 가사 등에서 엿볼 수 있으며 낙천적 성격을 가졌다.

근대에 들어 경제개발에 힘입어 국민소득의 향상으로 인구가 도시와 공장지대로 집중되면서 자연을 그리워하는 본능에서 실내원예, 또는 녹지공간에 꽃을 많이 심어 인간의 고독감과 산업사회의 긴장을 해소시키는 노력을 하고 있고, 국가에서도 국토미화(國土美化)나 국민정서교육을 위해 꽃사랑을 권장하고 있다.

민속

봄에 꽃이 피면 사람들은 산과 들로 나가서 진달래꽃으로 화전이나 화채를 만들어 먹으며 꽃놀이를 즐겼다. 젊은이들은 꽃을 뜯어 수효의 많고 적음을 내기하거나, 꽃의 턱을 맞걸어 당겨 떨어지고 안 떨어지는 것으로 승부를 가리는 꽃쌈(또는 꽃씨름)을 하였다. 처녀들은 제비꽃과 토끼풀로 반지를 만들거나 봉선화 꽃잎을 괭이밥잎과 함께 찧어 손톱에 붙여 물을 들였다.

아이들이 긴 꼬챙이에 꽃나무 가지를 묶어가지고 노는 꽃방망이놀이도 있었다. 단옷날에는 꽃창포를 삶은 물로 머리를 감고 목욕을 하면 예뻐지고 일년 내내 무병하다는 속설이 있어 머리를 감았으며, 음력 9월 9일 중양절에는 교외로 나가 국화주에 국화전을 부쳐 먹으면서 단풍이 물든 산과 들의 정경을 즐겼다.

또, 농촌에서는 이팝나무의 꽃이 만발하면 풍년이 들고, 꽃이 적게 피거나 시들면 흉년이 든다는 말이 있어 꽃이 필 무렵에 나무 밑에서 치성을 올리기도 하였다.

경주 오유리에서는 그곳에서 자라는 등꽃을 말려 금침 속에 넣으면 금슬이 좋아지며, 잎을 삶은 물을 마시면 벌어진 부부 사이가 다시 좋아진다는 말이 전해져서, 신혼부부의 자리 속에 등꽃을 말려 넣는 풍속이 있다.

꽃을 이용한 술

옛 선인들은 민간의학으로 꽃술을 담가 마셨다. 여성의 건강과 미용에 특효한 술로서 모란술·찔레술·잣술을 먹었고, 회춘과 노화 방지에는 국화주·창포주·산수유주를 먹었으며, 소화기능을 돕는 술로는 민들레술·용담주·박하술·물푸레나무술·등꽃술·생강술을 먹었다. 보신과 고혈압에 차술을 먹었고, 특수한 약효를 위해 도라지술·진달래술·산초주·치자주·인동주 등을 먹었다.

꽃장식

꽃이나 나뭇가지·잎 등의 소재들을 꽃그릇에 침봉이나 보습제 또는 그냥 물을 담아 꽂아 장식하는 것이다. 우리나라의 꽃장식은 불교와 인연이 깊다. 불교에서는 화만(華鬘:불타를 공양하기 위해 불전의 난간에 생화나 보석 또는 가죽으로 조화를 만들어 달아놓는 것)을 만들 때 꽃장식을 하였다. 이는 인도의 남녀가 몸을 치장하기 위해 향기 있는 꽃을 실로 꿰거나 묶어서 목에 걸거나 몸에 달았던 풍속에서 유래된 것이다.

신라와 고려시대의 불교 전성기에는 불당에 금·은·보석으로 만든 조화 대신 생화(生花)를 꺾어다가 작은 꽃병에 꽂아 두었다. 이처럼 불가에서 성행하던 꽃꽂이가 점차 꽃장식으로 자리잡게 된 것이다. 조선시대에는 1829년(순조 29)에 세자가 생각해 낸 가인전목단(佳人剪牧丹)이라는 춤을 출 때에도 꽃병과 모자에 모란으로 장식하였다. 이때 모란꽃병 밑에는 7각의 화단을 만들어 받치게 하였다고 한다.

또 수파련(水波蓮)이라 하여 음식 위에 종이꽃을 꽂는 풍습도 있었다. 이는 큰 잔치가 있을 때 연꽃 세 송이를 한 가지에 달리도록 만들어 음식에 꽂는 것이다. 이 행사에서 부인들은 머리에 꽃을 꽂아 장식하였다. 문인들의 그림에는 항아리나 병에 연꽃이나 모란꽃·매화꽃·종이꽃 등을 꽂은 것을 흔히 볼 수 있다.

조선시대에는 종이꽃이 크게 유행하였는데 궁중음식이나 사대부 집안 잔치, 아전 또는 서민 계층에까지 널리 사용되었으며, 종교적인 의미가 컸다. 이러한 장식꽃을 전문으로 만든 장인(匠人)을 조화장(造花匠) 또는 지화장(紙花匠)이라 불렀다. 그리고 항아리에 꽃을 꽂는 항아리 병꽂이가 많이 유행하였다.

그 뒤 민족항일기와 6·25전쟁 때는 꽃장식이 피폐된 생활 때문에 별로 이용되지 못하다가, 1950년대 후반과 1960년대 초반부터 꽃꽂이가 다시 활기를 띠게 되었고, 1970년대에 들어서는 꽃꽂이강습으로 일반화되었으며, 꽃소비 증가에 큰 몫을 하고 있다.

꽃장식은 개인이나 지방, 나라에 따라 형이 달라지고, 또한 사용하는 꽃의 종류도 달라진다. 동양식 꽃꽂이는 천지인(天地人:眞善美)을 골격으로 한 선을 중심으로 한 꽃꽂이가 이루어지며, 여기에는 매(梅)·난(蘭)·국(菊)·죽(竹) 등 동양화를 주로 이용한다. 서양식 꽃꽂이는 성화법(盛花法)에 의해 미적 표현을 나타내기 때문에 형을 중요시하여, 장미·글라디올러스·카네이션 등 서양 화훼류가 많이 사용된다.

우리나라에서도 동양식 꽃장식뿐만 아니라 서양식 꽃꽂이도 각종 생활에 많이 이용하는데, 대표적인 형은 원형·수직형·방사형·반원형·편삼각형·정삼각형·호가리티안형·도반월형(倒半月形)이 있고, 주로 보습제인 오아시스를 이용한다. 오아시스는 얼마 전까지만 해도 전량 수입에 의존했으나, 지금은 우리나라에서도 대량 생산하고 있다.

꽃꽂이는 가정에서 생활에 이용되는 것 외에도 회의식장·결혼의식·장례의식·화환·꽃바구니·코사지·부케(꽃다발)·브라이달(신부 꽃다발)·보토니어(남자용 작은 꽃장식) 등 생활에 이용되지 않는 곳이 없을 정도이다. 이는 색채학적 원리와 미적 표현원리에 의한 예술창작품으로서 작품적 성격이 강하다. 우리나라에서는 동양식 꽃꽂이 중 독특한 한국식 꽃꽂이형이 개발, 보급되고 있다.

노래와 꽃

우리나라에는 꽃을 주제로 한 타령들이 많은데, 「꽃타령」은 신민요로 자진모리장단의 빠르고 흥겨운 노래이다. 봄철 아낙네들이 동산에 올라 봄놀이를 하며 부르기도 하고 시집간 딸이 친정어버이의 생신을 맞아 친정에 들러 경축하면서 부르기도 하였다.

「꽃타령」은 “꽃 사시오 꽃을 사 사랑 사랑 사랑의 꽃이로구나. 꽃바구니 둘러메고 꽃팔러 나왔소. 붉은꽃 푸른꽃 노랗고도 하얀꽃 남색 자색 연분홍꽃 울긋불긋 빛난꽃 아롱다롱 고운꽃” 또는 “흔들흔들 초롱꽃 달랑달랑 방울꽃 목이 잘린 도라지꽃 맵시있다. 아가씨꽃 부얼부얼 함박꽃 절개 있다. 연꽃이냐 이꽃 저꽃 다버리고 참나리꽃 네로구나.”와 같이 여러 이름을 들면서 그 꽃의 빛깔·향기·모양 등을 그리는 내용이 많다.

'우리말' 카테고리의 다른 글

| 빼다박다(X) vs 빼쏘다(O) (0) | 2024.01.24 |

|---|---|

| 뭉개구름(X) vs 뭉게구름(O) (2) | 2024.01.24 |

| 길 vs 도로_쓰임새 (2) | 2024.01.23 |

| 글, 글자, 글씨_쓰임새 (1) | 2024.01.23 |

| 관계 vs 관련_쓰임새 (0) | 2024.01.23 |